近日,化学化工学院杨晓燕博士在材料工程领域综合性权威期刊《ChemicalEngineering Journal》(SCI一区,影响因子8.355)上发表题为“Hollow β-Bi2O3@CeO2 Heterostructure Microsphere with Controllable Crystal Phase for Efficient Photocatalysis” (ChemicalEngineering Journal, 2020, doi:10.1016/j.cej.2020.124100)的研究论文。

全文链接如下:https://doi.org/10.1016/j.cej.2020.124100

目前,开发太阳能正被视为一项重要的战略解决全球能源危机和环境污染。作为高级光化学技术,光催化技术近年来得到了广泛的发展并成功地应用于多种反应,如裂解水,二氧化碳还原以及污染物去除。带隙较大的光催化剂(如TiO2和ZnO)禁带宽度较宽,难以实现太阳能的高效利用,因此,亟待开发具有可见光响应的光催化剂。Bi2O3是一种重要的、低毒性的可见光响应型光催化剂,地球储量丰富,化学稳定性好,且其直接带隙宽度较小一般在2-3.9 eV范围内变化,与其晶相结构有关。Bi2O3主要有四个晶相:单斜相(α-),四方相(β-),体心立方相(γ-)和面心立方相(δ-),其禁带宽度分别为2.8,2.58,2.8以及3.01 eV。其中,β-Bi2O3带宽最窄,表现出优越的光催化活性,然而,β-Bi2O3为热力学亚稳相,容易转变为α-Bi2O3。因此,β-Bi2O3能否得到保持是提高Bi2O3光催化性能的关键因素之一。另外,由于其量子率低和电子/空穴结合率快,单相β-Bi2O3的催化活性尚未达到工业标准,而杂化半导体可有效地分离在Bi2O3中生成电子/空穴对并提高其光催化性能活性,因此,若要得到高效的Bi2O3基光催化剂,可将其制备成含异质结结构的复合材料。

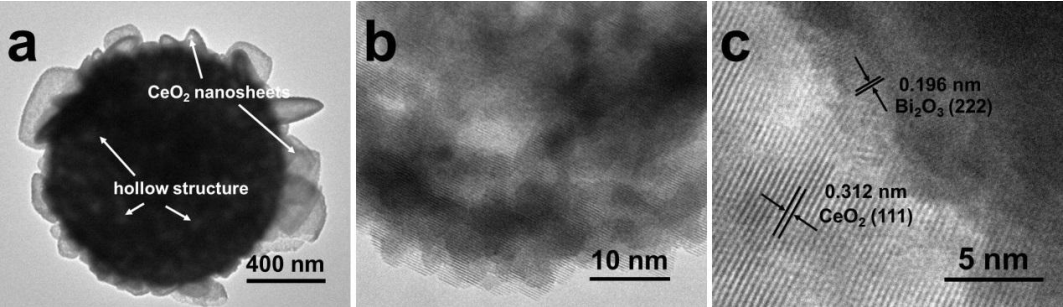

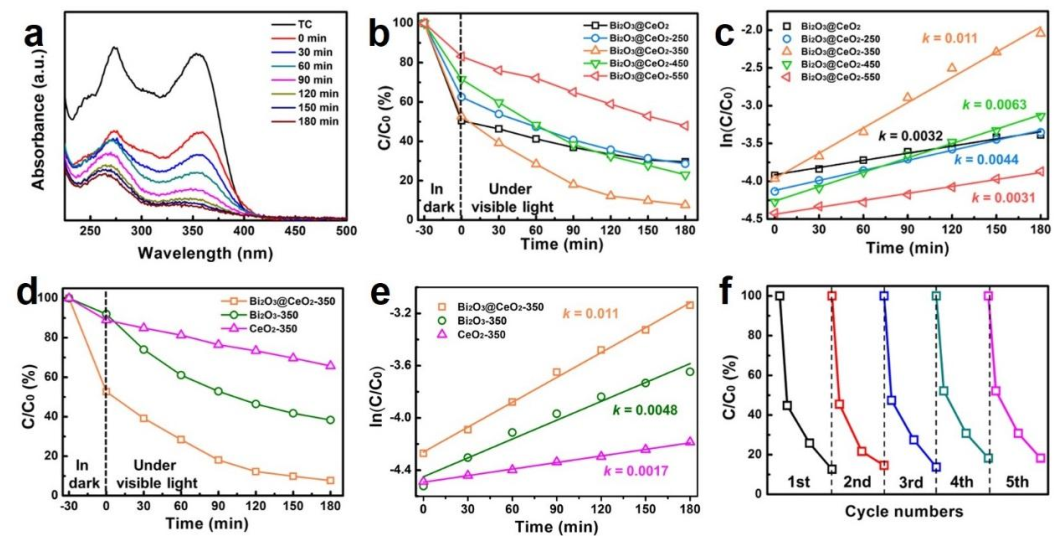

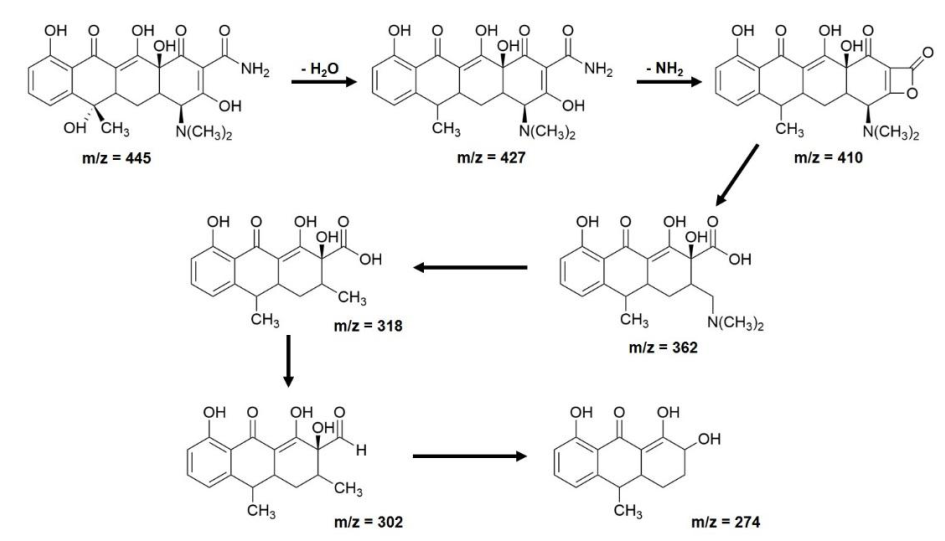

综上,作者以Bi2O3微球为前驱体,通过水热法在其表面原位生长CeO2纳米片制得核/壳结构的Bi2O3@CeO2微球。通过不同温度的煅烧,Bi2O3核的晶相由α-Bi2O3稳相转变为β-Bi2O3亚稳相。同时,Kirkendall效应驱动内部Bi2O3逐渐扩散到Bi2O3@CeO2微球外,从而增加了Bi2O3和CeO2的界面面积和电子转移效率。其中,作者发现350℃时煅烧所得的Bi2O3@CeO2光催化剂在可见光降解四环素反应中表现出最好的光催化活性。除此之外,作者还系统地研究了四环素在光催化反应中的具体反应机理和降解过程。

该论文是与天津工业大学环境与化学工程学院桂建舟课题组合作发表,第一作者为商丘师范学院化学化工学院杨晓燕博士,上述工作受到商丘师范学院博士启动经费、河南省教育厅高等学校重点科研项目的资助。天津工业大学环境与化学工程学院、商丘师范学院化学化工学院以及其光电功能材料工程中心为本课题的开展提供了设备和资金支持。

(来源:化学化工学院)